东平,这座坐落于鲁西南平原的千年古城,东汶河如碧练穿城而过,滋养了“东平学派”的儒雅风骨,也孕育了“东平汉碑”的雄浑气象,2023年金秋时节,“墨韵东平·传承千年”主题书法展在东平美术馆盛大启幕,展览以“溯源、传承、创新”为脉络,汇聚了从汉代简牍到当代墨迹的120余件书法精品,既是对东平千年文脉的深情回望,也是对书法艺术当代价值的生动诠释,开展首日,便吸引来自全国各地的书法爱好者、文化学者及当地市民3000余人驻足观看,展厅内墨香袅袅,观众或凝神细品,或低声交流,在笔墨流转间感受古城文化的深厚底蕴。

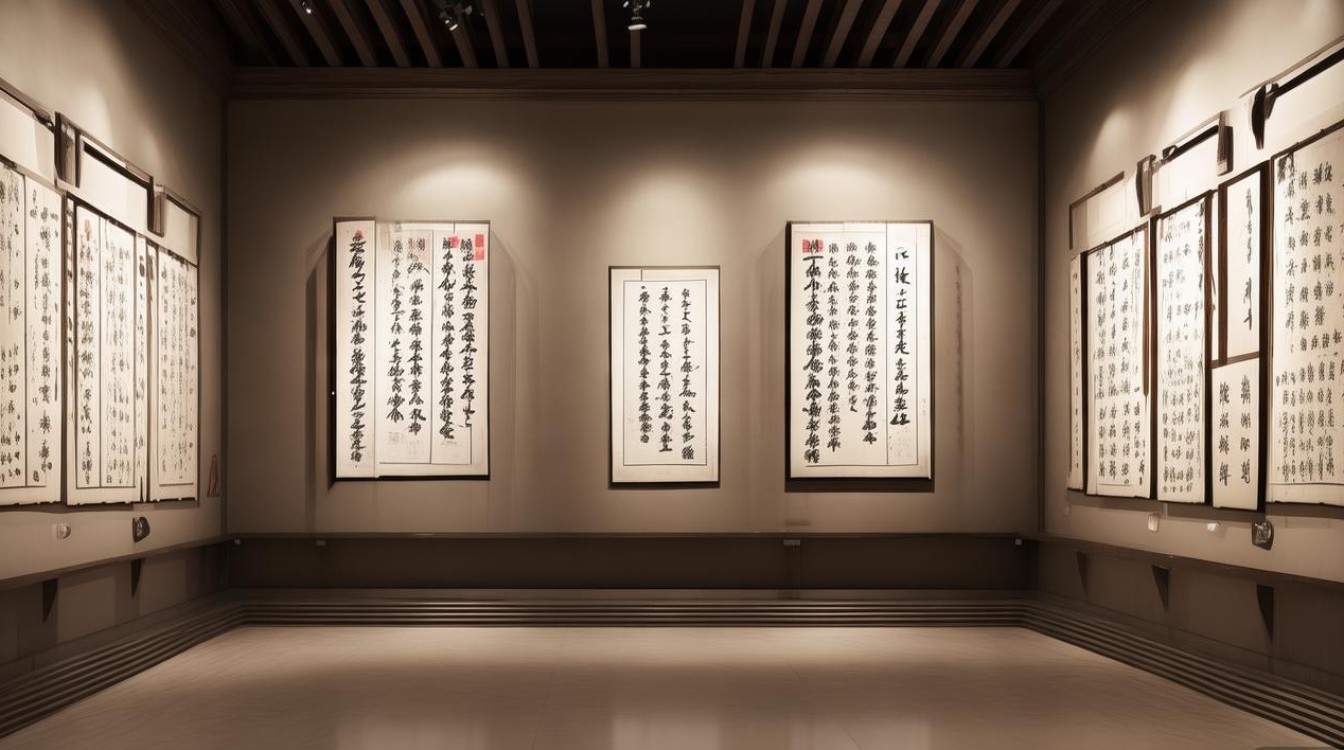

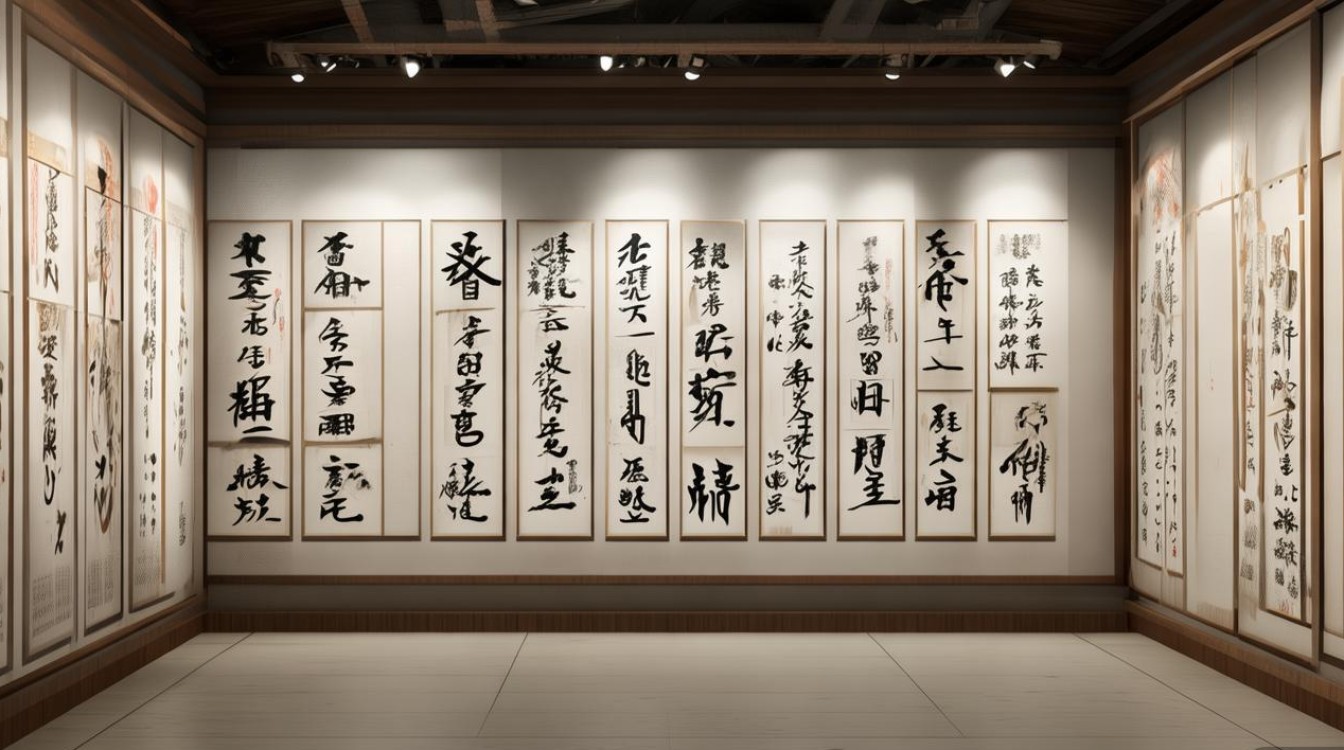

本次展览由东平县文化和旅游局、山东省书法家协会联合主办,东平美术馆、县书法家协会承办,旨在通过书法这一艺术载体,系统梳理东平书法的历史脉络,展现当代东平书法的创作成果,推动书法艺术走进大众生活,展览特别设置了“历史回响”“当代新声”“民间活力”三大板块,辅以“东平书法史话”专题影像,构建起一个贯通古今、雅俗共赏的书法艺术空间,在“历史回响”板块,东平博物馆藏汉代《论语》简牍残卷(局部)尤为引人注目,这些简牍出土于东平汉墓,字体为早期隶书,笔画方正古朴,横画“蚕头燕尾”初具雏形,结体扁宽平稳,生动再现了汉代“隶变”时期书法的面貌,简牍内容为《论语·为政》篇,文字清晰可辨,既是研究汉代书法的珍贵实物,也为探讨东平地区早期文教传播提供了重要佐证。 alongside 明代东平籍书家王璟的行书条幅,王璟官至吏部右侍郎,其书法深得“二王”笔意,用笔圆润流畅,结体端庄秀逸,线条中蕴含的儒雅气质,恰与“东平学派”的文化精神相呼应,清代傅山草书轴则以其雄强恣肆的笔触,展现了明末清初书坛“宁拙毋巧,宁丑毋媚”的审美追求,与汉简的古朴、明代的雅致形成鲜明对比,勾勒出东平书法在不同历史时期的风格演变。

为更清晰地呈现展览内容,现将三大板块核心信息梳理如下:

| 展板板块 | 代表作品/内容 | 艺术特色 | 文化价值 |

|---|---|---|---|

| 历史回响 | 汉代《论语》简牍(局部)、王璟行书条幅、傅山草书轴 | 汉简古朴、明代雅致、清代恣肆 | 梳理东平书法历史脉络,展现地域文化传承 |

| 当代新声 | 顾亚龙《东平湖记》、张明楷《张迁碑》临本、李思雨《东平赋》 | 融合传统与创新,体现时代审美 | 展现当代东平书法创作实力与探索精神 |

| 民间活力 | 农民书法家春联、小学生书法作品、非遗剪纸书法 | 朴实真挚、童趣盎然、非遗融合 | 突出书法艺术全民性,展现民间文化活力 |

“当代新声”板块是本次展览的亮点之一,集中展现了东平书法中坚力量及青年一代的创作成果,山东省书法家协会主席顾亚龙特地为本次展览创作了行书作品《东平湖记》,作品以行草书写,笔墨酣畅淋漓,线条如行云流水,既融入了“二王”的飘逸灵动,又吸收了碑版的雄强厚重,内容描绘了东平湖“秋水共长天一色,落霞与孤鹜齐飞”的壮美景象,书法的节奏与湖景的韵律相得益彰,东平本土书法家张明楷深耕汉隶三十余年,其《张迁碑》临本被专家评价为“形神兼备”——不仅精准还原了原碑方折峻利的笔画特征,更通过墨色的浓淡变化和线条的提按顿挫,赋予古老碑刻以新的生命力,青年书法家李思雨则尝试将东平民间剪纸的线条语言融入草书创作,《东平赋》作品中,剪纸的“圆如秋月、尖如麦芒”的线条特点与草书的使转牵丝巧妙结合,既有传统草书的奔放气势,又充满现代构成的视觉张力,为书法创新提供了新思路,展览还特别邀请了“全国第十一届书法篆刻展”获奖作品《汶河两岸》参展,该作品以行草书写东平风物,字里行间洋溢着对家乡的热爱,情感真挚动人。

“民间活力”板块则打破了“书法精英化”的刻板印象,展现了书法艺术在东平民间的蓬勃生机,观众可以看到普通农民书写的春联,字体朴实无华,却透着对生活的美好期盼;东平县实验小学学生们的书法作品,虽笔触稚嫩,但一笔一划间尽显童真童趣;更有非遗传承人将东平剪纸与书法结合,创作出“福”“寿”等剪纸书法作品,红色的剪纸衬以墨色的书法,既有传统年节的喜庆氛围,又彰显了书法艺术的多元魅力,据东平县书法家协会主席介绍,东平现有民间书法爱好者2000余人,从白发老人到垂髫孩童,书法已成为当地人文化生活的重要组成部分。“我们希望通过这个板块,让观众看到书法不是高高在上的艺术,而是扎根生活、人人可参与的文化表达。”

展览期间,一系列配套活动进一步提升了其文化影响力。“书法进校园”活动走进东平一中、实验小学,书法家们现场挥毫泼墨,指导学生执笔运笔,让青少年在笔墨体验中感受传统文化的魅力;“东平书法史话”专题讲座邀请山东省书法家协会理论委员会主任张伟,深度解读东平从汉代简牍到当代书法的发展历程,吸引了众多文化学者和书法爱好者聆听;“我与书法”故事征集活动则收到了来自全国各地的百余件投稿,观众通过文字分享自己与书法的结缘故事,其中一位东平老教师写道:“退休后练书法十年,不仅修身养性,更在笔墨间找到了与古人对话的乐趣。”这些活动让书法展从“静态展示”延伸为“动态传播”,形成了“观展—学习—分享”的良性互动。

此次东平书法展的意义远不止于艺术展示,它如同一座桥梁,连接起东平的过去与现在:汉简的质朴、明清的雅致、当代的创新,共同构成了东平书法的精神谱系;它又如同一粒种子,将书法艺术的基因播撒进更多人的心中——从展厅里的凝神细品,到校园里的执笔练习,再到民间的挥毫书写,书法正以更鲜活的方式融入东平人的日常生活,正如东平县文化和旅游局局长所言:“书法是东平的文化根脉,我们将以此次展览为契机,持续推动书法艺术的传承与创新,让千年古城的墨香永远飘荡。”

相关问答FAQs

问:东平书法展与其他地方书法展相比有何独特之处?

答:东平书法展的独特性主要体现在“地域性”与“民间性”的深度融合,展览系统梳理了东平从汉代简牍到当代书法的历史脉络,突出“东平汉简”“东平学派”等地域文化符号,如汉代《论语》简牍不仅是书法作品,更是东平早期文教历史的实物见证;展览设置了“民间活力”板块,展示农民、学生、非遗传承人的书法作品,打破了“书法精英化”的传统认知,展现了书法艺术扎根民间、全民参与的生动面貌,展览注重“活化传统”,通过将书法与东平非遗剪纸、湖景摄影等结合,形成多元艺术对话,让古老书法焕发当代生机。

问:普通观众如何欣赏书法展中的作品?

答:欣赏书法作品可从“笔墨、章法、意境”三个层次入手,观笔墨”,关注线条的粗细、干湿、浓淡变化,如汉简的“蚕头燕尾”体现隶书的端庄,行书的牵丝映带展现节奏感;赏章法”,观察字的大小错落、行气贯通、布局疏密,如顾亚龙《东平湖记》的行距疏朗,形成视觉韵律;品意境”,结合作品内容与创作背景,如农民春联的朴实真挚、《东平赋》对家乡山河的深情,体会作者的情感与精神追求,建议观众提前了解东平的历史文化(如东平湖、汉墓群等),更能理解作品中蕴含的地域情怀,提升欣赏体验。