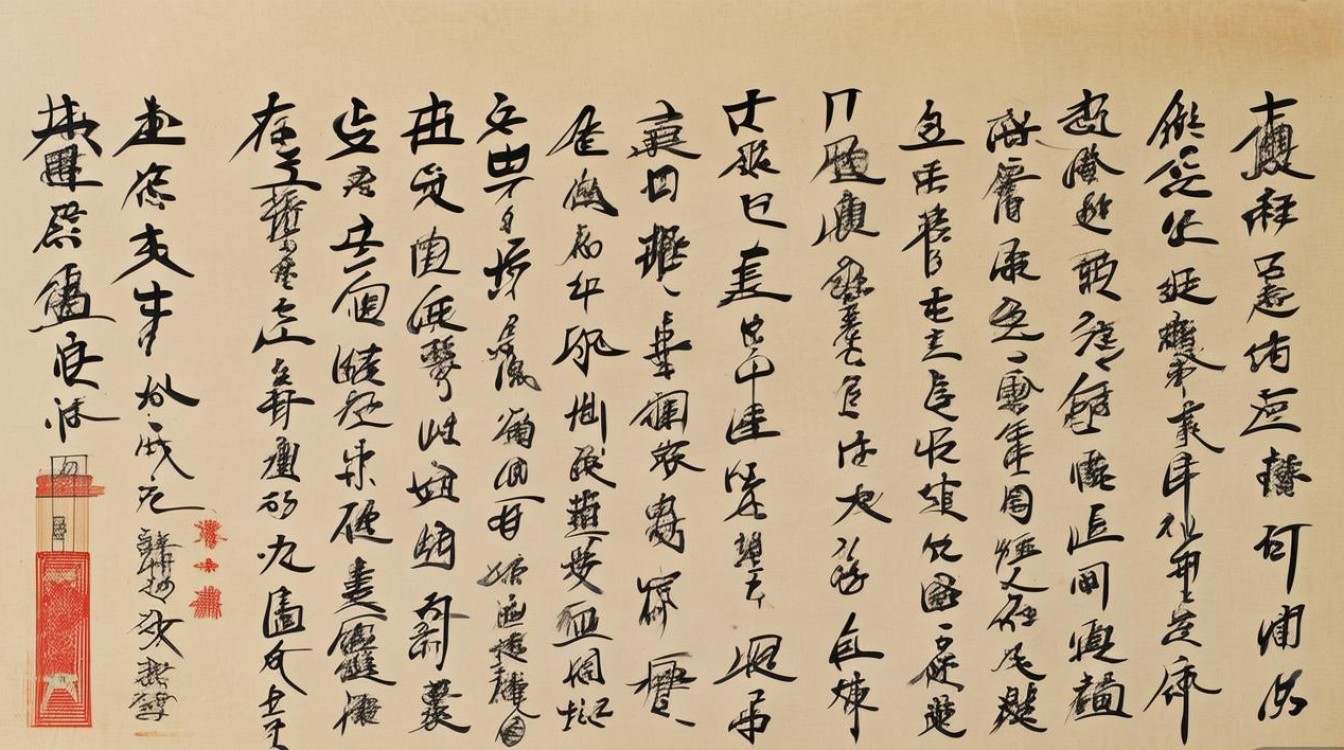

陈书国书法,作为当代书坛中融合传统与创新的典范,以其深厚的文化底蕴、鲜明的艺术个性与精湛的笔墨技艺,赢得了业界的广泛认可与赞誉,他深耕书法数十载,楷、行、草、隶、篆五体皆能,尤以楷书、行书见长,作品既承晋唐法度之严谨,又具时代气息之灵动,形成了“雄强中见雅致,古拙中寓生机”的独特艺术风貌,被誉为“当代书法承古开新的践行者”。

书法风格的形成与演变

陈书国的书法之路,始于对传统的深度溯源与虔诚叩问,幼承庭训,他自幼临习颜真卿《多宝塔》《勤礼碑》,少年时又得名师指点,系统研习欧阳询《九成宫》、柳公权《玄秘塔》,打下了坚实的楷书基础,青年时期,他转攻“二王”行书,沉浸于王羲之《兰亭序》、王献之《中秋帖》的韵律之美,兼及米芾《蜀素帖》的率意与董其昌的淡雅,行书逐渐形成“飘逸而不失骨力,流畅而兼具节奏”的个人特质,中年以后,他溯流而上,深入魏晋碑刻与汉隶简牍,从《张迁碑》《曹全碑》的朴拙雄浑中汲取力量,于《平复帖》《初月帖》的率真自然中体悟笔意,最终以“碑帖融合”为核心理念,完成了从“师古”到“化古”的艺术蜕变,这一过程中,他始终秉持“以古为镜,可以知兴替;以书为媒,可以载道心”的创作观,将传统笔墨精神与当代审美意识相结合,使作品既扎根于传统文化的沃土,又焕发出鲜明的时代生机。

技法特点:笔精墨妙,形神兼备

陈书国的书法技法,以“笔法精严、墨法丰富、章法自然”为核心,在五体书中均有独到建树。

(一)笔法:中锋为骨,侧锋为用

他强调“用笔千古不易”,主张以中锋立骨,辅以侧锋取势,楷书中,笔画起笔藏锋入纸,如“屋漏痕”般自然含蓄;行笔提按分明,既有“锥画沙”的遒劲,又有“折钗股”的弹性;收笔或顿笔回锋,或出锋轻挑,尽显法度之严谨,行书中,他打破楷书的板滞,牵丝映带自然,点画跳荡如“凤舞九天”,使转圆活似“云卷云舒”,既保留了“二王”的雅逸,又融入了碑学的雄强,草书中,笔势连绵不绝,线条如“惊蛇入草,飞鸟出林”,枯润相间处尽显节奏变化,展现出“无意于佳乃佳”的创作境界。

(二)墨法:浓淡枯湿,气韵生动

墨法是陈书国书法的又一亮点,他深谙“墨分五色”之妙,根据书体与情感需求灵活调控墨色:楷书多用浓墨,追求“力透纸背”的厚重感;行书则浓淡相宜,枯润结合,燥润相间处形成“带燥方润,将浓遂枯”的韵律;草书中,他大胆运用“飞白”技法,墨色由浓转枯,笔痕丝丝可见,既增强了线条的质感,又营造出“无声之乐,无形之舞”的视觉效果。

(三)章法:虚实相生,疏密得当

章法上,陈书国追求“既守定法,又离定法”的境界,楷书作品多采用“纵有行,横有列”的布局,字距行距疏朗有序,字形大小错落有致,于平正中见险绝;行书与草书则打破常规,采用“纵有行,横无列”的错落式章法,通过字形的欹正、大小、疏密对比,形成“疏可走马,密不透风”的节奏感,使整幅作品气脉贯通,浑然一体。

为更直观展现其技法特点,以下表格对比不同书体的核心技法:

| 书体 | 笔法特点 | 墨法运用 | 章法布局 |

|---|---|---|---|

| 楷书 | 中锋为主,藏露结合,提按分明 | 浓墨为主,辅以淡墨过渡,追求端庄静穆 | 纵横成行,字距行距均匀,字形大小统一 |

| 行书 | 中侧锋并用,牵丝映带,使转流畅 | 浓淡相宜,枯润结合,增强节奏感 | 纵有行,横无列,字形欹侧错落,疏密有致 |

| 草书 | 纯用中锋,连绵不断,笔势奔放 | 枯湿变化大,飞白飞白,追求飞动之势 | 大开大合,虚实相生,气脉贯通一气呵成 |

代表作品分析:形神兼备,意蕴深远

陈书国的书法作品,既有对传统的深刻理解,又有对个性的大胆表达,多幅代表作堪称“书为心画”的典范。

(一)楷书《心经》:静穆雅致,禅意十足

此作取法褚遂良《雁塔圣教序》,笔画清秀而不失力度,结字舒展灵动,章法上行距疏朗,字距紧凑,营造出宁静致远的意境,色”“空”“无”等字,笔画简练而内涵丰富,既有褚书的秀逸,又融入了魏碑的朴拙,于平正中见奇崛,展现出“书禅合一”的哲学思考。

(二)行书《赤壁赋》长卷:率意流畅,书诗合一

此作融合米芾《蜀素帖》的率意与王羲之《兰亭序》的雅逸,点画跳荡,牵丝自然,结字欹侧中见平衡,全文537字,一气呵成,字形大小错落,墨色浓枯相间,如“清风出袖,明月入怀”,将苏轼《赤壁赋》的豪放旷达与书法的韵律美完美结合,被誉为“书诗合一”的佳作。

(三)草书《将进酒》:笔走龙蛇,气势磅礴

此作取法怀素《自叙帖》,笔势奔放,连绵不绝,墨色由浓转枯,飞白处如“枯藤挂树,老树盘根”,开篇“君不见黄河之水天上来”一句,字形大小悬殊,笔势连绵如长江大河,展现出李白诗歌的豪情与草书的韵律,既有“飞鸟出林”的迅疾,又有“惊蛇入草”的灵动,堪称“草书抒情”的典范。

艺术成就与影响:承前启后,继往开来

陈书国书法的艺术成就,不仅体现在创作实践上,更体现在对当代书法传承与发展的推动作用中。

(一)参展获奖,确立当代书坛地位

其作品多次入选“全国书法篆刻展”“中国书法兰亭奖”等国家级重要展览,并获“全国第五届书法篆刻展”一等奖、“中国书法兰亭奖·艺术奖”提名奖等多项殊荣,作品被故宫博物院、中国美术馆、国家博物馆等专业机构收藏,多幅作品被镌刻于碑林、名胜古迹,成为当代书法艺术的标志性作品之一。

(二)学术研究,推动书法理论发展

陈书国不仅是书法家,更是书法理论家,他长期致力于书法史论研究,出版《陈书国书法集》《楷书技法解析》《碑帖融合研究》等专著10余部,发表学术论文30余篇,他提出的“碑帖融合三境界”(“形合”“意合”“神合”)理论,为当代书法的创新提供了理论指导,影响深远。

(三)教育传承,培养书法新生力量

作为高校书法专业教授,陈书国始终秉持“技进乎道,艺以弘道”的教育理念,培养了大批书法人才,他主张“临帖与创作并重,技法与修养同行”,要求学生不仅要“临古”,更要“读古”,从传统文化中汲取创作灵感,其学生中,有多人获得“全国书法展”奖项,成为当代书坛的中坚力量。

以下为其重要艺术成就概览:

| 时间 | 成就 | 意义 |

|---|---|---|

| 2005年 | 获“全国第五届书法篆刻展”一等奖 | 确立其在当代书坛的领军地位 |

| 2010年 | 作品《心经》被故宫博物院收藏 | 传统书法艺术得到国家级权威机构认可 |

| 2015年 | 出版《碑帖融合研究》 | 为当代书法创新提供理论支撑 |

| 2020年 | 获“中国书法兰亭奖·艺术奖” | 成为当代书法最高奖项获得者之一 |

传承与创新:守正出新,与时俱进

陈书国始终认为,书法的传承不是对传统的简单复制,而是“守正创新”的创造性转化,他强调“传统是根,创新是魂”,主张在尊重传统的基础上,融入时代精神与个人情感,在创作中,他尝试将篆书的笔意、隶书的波磔融入行草,形成“篆隶为根,行草为用”的创作思路;在审美上,他追求“正大气象”与“个性表达”的统一,使作品既有“庙堂之气”,又有“山林之趣”,他的实践为当代书法的发展提供了“传统为基、时代为魂、个性为骨”的成功范例,推动了书法艺术在当代的创造性转化与创新性发展。

陈书国书法,以其对传统的深刻理解、对技法的精准把握、对个性的大胆表达,成为连接古今的桥梁,他的作品不仅是笔墨的艺术,更是文化的载体,承载着中国书法的文脉与精神,在未来的艺术道路上,他将继续以“传承文脉,开拓创新”为己任,为当代书法艺术的繁荣发展贡献更多力量。

FAQs

问题1:陈书国书法的“碑帖融合”具体体现在哪些方面?

解答:陈书国的“碑帖融合”主要体现在三个层面:一是笔法融合,将碑学的“方笔”与帖学的“圆笔”结合,如楷书中既有魏碑的斩钉截铁,又有褚遂良的圆转灵动;二是结字融合,融合碑的开张雄强与帖的欹侧多姿,打破传统书体的界限,形成“险中求稳、动中寓静”的造型语言;三是气韵融合,既吸收碑的朴拙厚重,又保留帖的雅逸流畅,使作品既有金石气,又有书卷气,达到“刚柔并济、文质彬彬”的艺术效果。

问题2:初学者学习陈书国书法应从何处入手?

解答:初学者学习陈书国书法,建议遵循“先楷后行,再草”的学习路径:首先从其楷书入手,重点临习《心经》《九成宫》等作品,掌握笔画的基本形态与结字的严谨法度;其次过渡到行书,选择《赤壁赋》长卷中的单字练习,重点体会提按转折、牵丝映带的技法与节奏感;最后研习草书,从《将进酒》入手,熟悉草书符号与章法布局,同时结合《书谱》等理论著作,理解草书的“情性”与“气韵”,应注重“读帖”与“临帖”结合,深入理解其作品的内在精神,避免单纯追求形似而忽视神韵。