画家温建坡是中国当代画坛中一位兼具传统底蕴与现代创新意识的艺术家,他的作品以水墨为媒介,融合东西方美学理念,在山水、人物、花鸟等领域均有独到建树,自幼受家庭熏陶,温建坡对绘画产生浓厚兴趣,少年时期便临摹大量古代名画,打下坚实的传统功底,后毕业于中央美术学院中国画系,师从范曾、周思聪等名师,系统研习中国画技法与理论,艺术视野得以开阔,他的创作生涯历经探索期、成熟期与升华期,从早期的写实摹古,到中期的风格确立,再到晚期的融会贯通,逐渐形成了“墨韵生动、意境空灵”的个人艺术风貌。

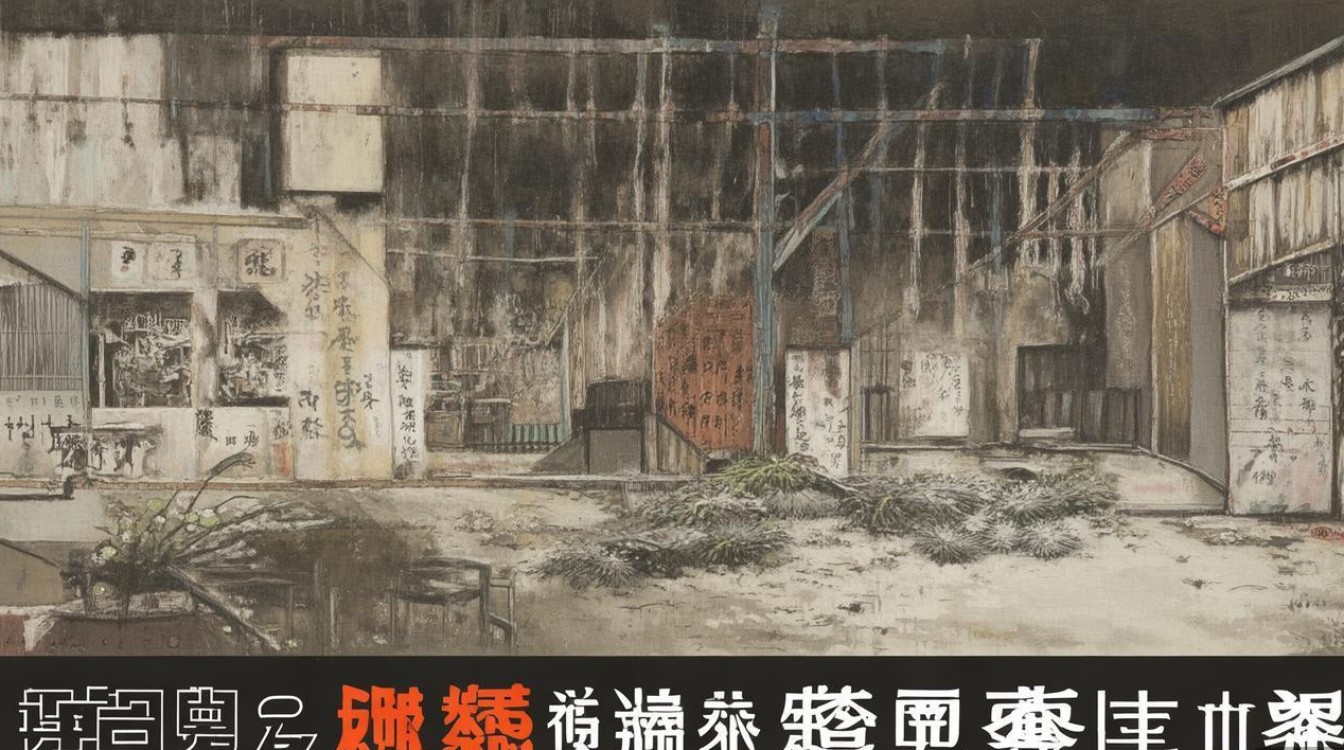

在艺术风格上,温建坡的作品呈现出“以形写神、气韵贯通”的特点,他深谙传统水墨“骨法用笔”“随类赋彩”的法则,同时大胆吸收西方印象派对光影的捕捉、野兽派对色彩的运用,将中国画的写意精神与现代审美意识巧妙结合,其山水画多取材于江南水乡与巴山蜀水,既保留宋山水的雄浑、元山水的萧散,又通过墨色的浓淡干湿变化营造出烟雨朦胧的诗意境界,烟雨江南》系列,他以淡墨渲染远山,浓墨勾勒近树,留白处似云似雾,虚实相生,仿佛能听见雨打芭蕉、舟行水上的声响,人物画方面,他注重刻画人物的精神气质,线条刚柔并济,造型精准而不失灵动,所作《高士图》《渔父图》等,人物或闲庭信步,或垂钓江畔,眼神中透着超然物外的淡泊,彰显出中国文人“天人合一”的哲学追求,花鸟画则延续文人画“托物言志”的传统,梅兰竹菊等题材在他笔下既具古典笔墨韵味,又赋予新时代的生命活力,如《墨竹图》以书法入画,竹节挺拔,竹叶飘逸,笔力遒劲而不失飘逸,展现出“未出土时先有节,及凌云处尚虚心”的精神品格。

温建坡的艺术成就不仅体现在创作上,更他对中国画传承与发展的深刻思考,他认为,传统不是静止的标本,而是流动的活水,当代画家应在尊重传统的基础上,结合时代语境进行创新,为此,他提出“笔墨当随时代心”的创作理念,主张画家应深入生活,从自然与人文中汲取灵感,避免闭门造车,多年来,他坚持写生足迹遍布大江南北,从黄山云海到漓江烟雨,从黄土高坡到江南水乡,积累了大量速写与创作素材,这种“外师造化,中得心源”的创作态度,使他的作品始终保持着鲜活的生命力,他还致力于艺术教育,先后在多所高校担任客座教授,培养了一批青年画家,并通过讲座、展览等形式向社会普及中国画知识,为推动中国画的传承与发展作出了积极贡献。

以下为温建坡部分代表作品概览:

| 作品名称 | 创作年份 | 题材 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 《烟雨江南》 | 2005 | 山水 | 以淡墨渲染江南烟雨,留白巧妙,虚实相生,展现朦胧诗意。 |

| 《高士图》 | 2012 | 人物 | 线条流畅,造型精准,人物神态超然,体现文人隐逸情怀。 |

| 《墨竹图》 | 2018 | 花鸟 | 书法用笔,竹节挺拔,墨色浓淡相宜,寓意坚韧品格。 |

| 《故园秋色》 | 2020 | 山水 | 融合西画光影,秋色浓郁,构图饱满,表达对故乡的眷恋。 |

温建坡的作品多次参加国内外重要展览,如北京国际美术双年展、中国当代水墨艺术展等,并被故宫博物院、中国美术馆、纽约大都会艺术博物馆等机构收藏,他的艺术实践不仅丰富了中国画的表现语言,也为当代艺术如何扎根传统、面向世界提供了有益借鉴,正如艺术评论家所言:“温建坡的画,是一首首无声的诗,一幅幅立体的乐,他用笔墨搭建起连接传统与现代、东方与西方的桥梁,让观者在墨香墨韵中感受到中华文化的博大精深。”

相关问答FAQs

问:温建坡的绘画风格为何能形成独特的个人面貌?

答:温建坡的独特风格源于他对传统的深刻理解与对创新的执着追求,他自幼临摹古画,系统研习传统笔墨,深谙“六法精论”,奠定了坚实的传统功底;他不固步自封,主动吸收西方绘画的光影、色彩等元素,将中国画的写意精神与现代审美意识结合,他坚持“外师造化,中得心源”,常年深入自然写生,从生活中汲取灵感,使作品既有传统底蕴,又具时代气息,这种“传统为根、创新为魂”的创作理念,最终形成了他“墨韵生动、意境空灵”的个人风貌。

问:温建坡在艺术教育方面有哪些贡献?

答:温建坡始终将艺术教育视为传承中国画的重要途径,他先后在中央美术学院、中国美术学院等多所高校担任客座教授,主讲《传统笔墨研究》《写生与创作》等课程,注重理论与实践结合,引导学生既要深入传统,又要关注现实,他通过举办“温建坡艺术公益讲座”“青年画家扶持计划”等活动,向社会普及中国画知识,为年轻艺术家提供展示与学习平台,他还主编《当代中国画创新研究》等教材,系统梳理中国画的发展脉络与创新方向,为艺术教育事业作出了积极贡献。