刘洪兴,当代著名书法家,1965年生于山东济南,自幼浸润于齐鲁文化沃土,幼承庭训,初习唐楷,后遍临魏晋碑帖,四十年如一日深耕书法艺术,形成“碑帖融合、雄秀兼备”的独特书风,现为中国书法家协会会员、山东省书法家协会理事、济南市书法家协会副主席,其作品多次入选全国书法展并获奖,被中国国家博物馆、中国美术馆等机构收藏,被誉为“齐鲁书坛的中坚力量”。

他的书法诸体皆能,尤以楷书、行书见长,不同书体在取法与风格上各具特色,具体如下:

| 书体 | 取法渊源 | 艺术特色 | 代表作品 |

|---|---|---|---|

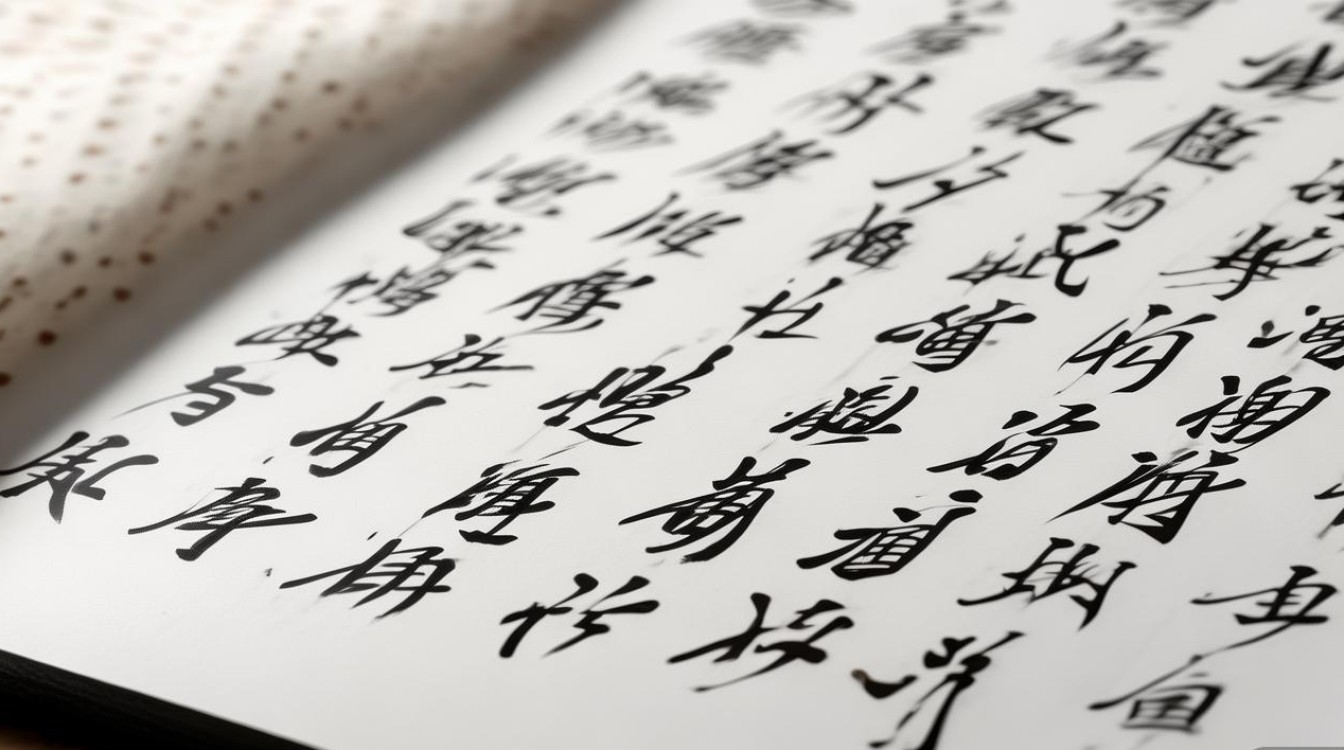

| 楷书 | 欧阳询《九成宫》、颜真卿《多宝塔碑》 | 笔画方圆兼备,结体端庄严谨,既有欧体的险峻劲挺,又含颜体的浑厚大气,于平正中见灵动 | 《道德经楷书册》《朱子家训》 |

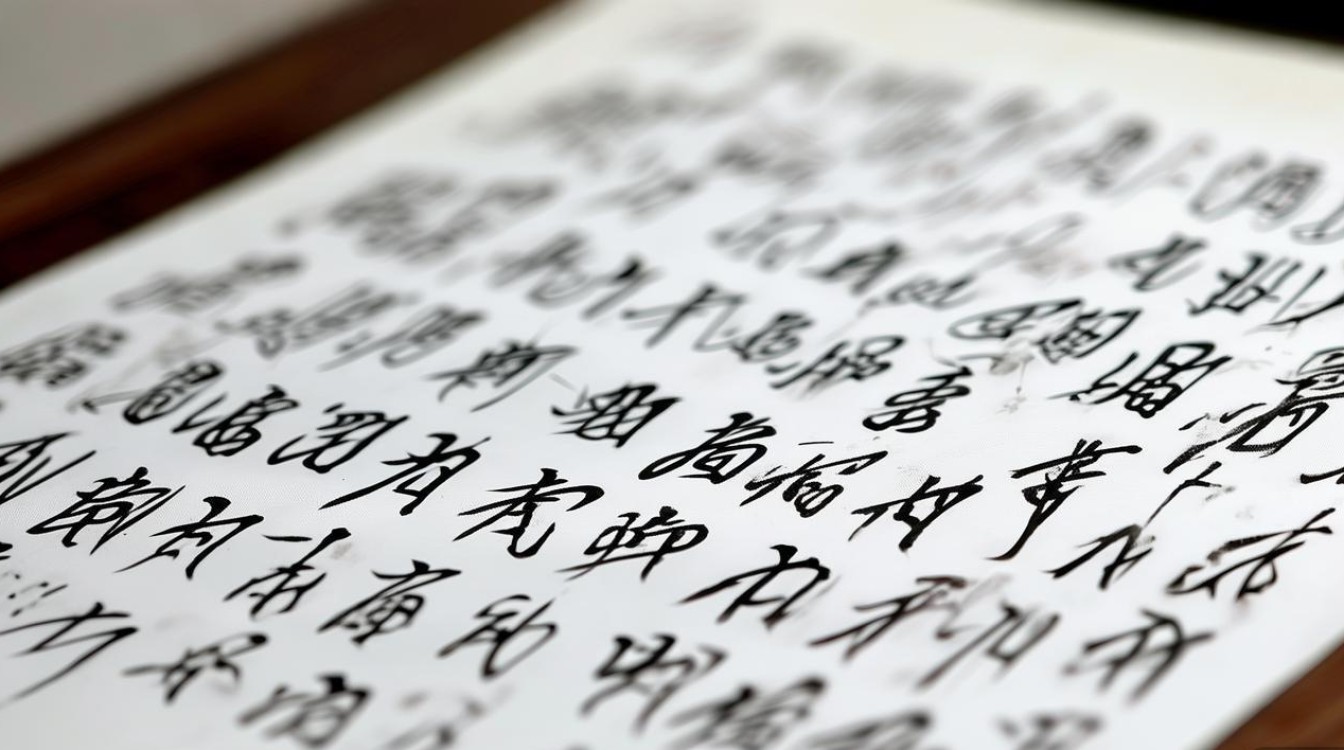

| 行书 | 王羲之《兰亭序》、米芾《蜀素帖》 | 笔画流畅自然,结体欹侧相生,气脉贯通,融王羲之的雅逸与米芾的奇崛于一体,行云流水而不失法度 | 《赤壁赋行书卷》《滕王阁序》 |

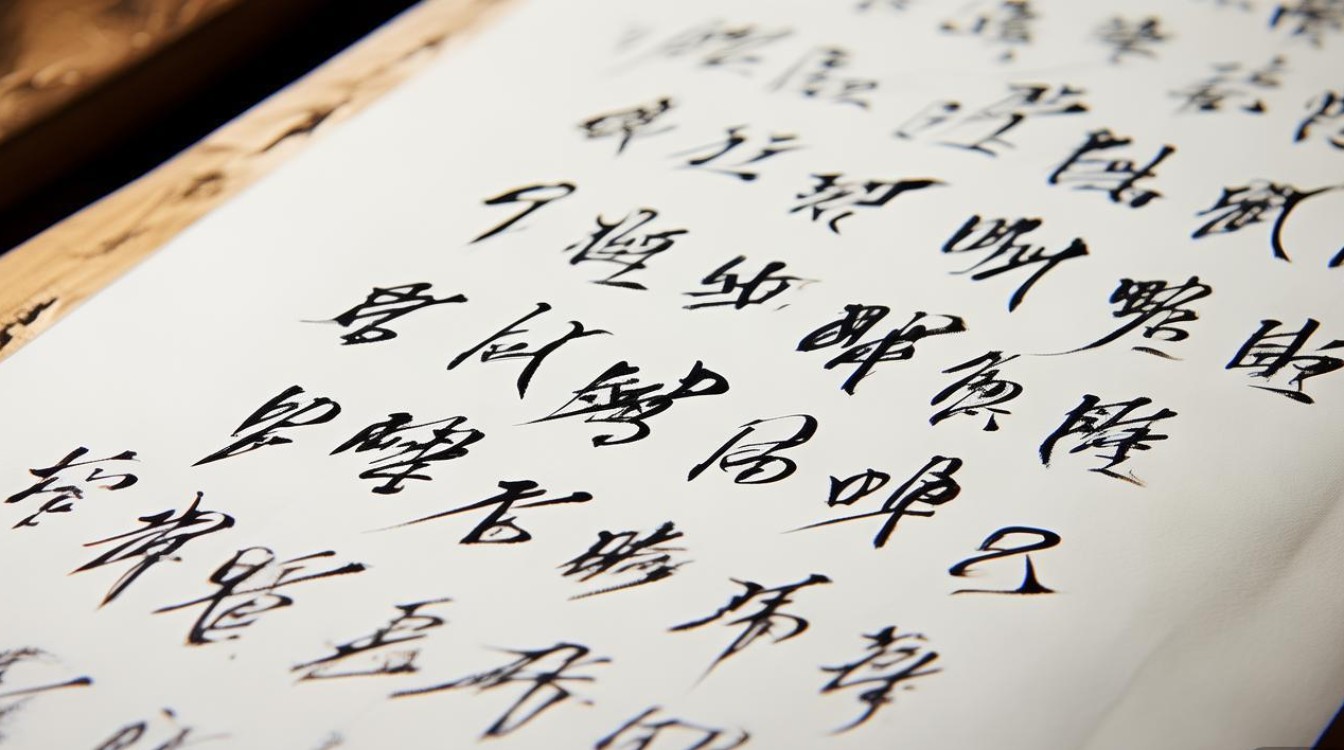

| 草书 | 怀素《自叙帖》、张旭《古诗四帖》 | 笔势连绵奔放,结体大小错落,节奏明快,于狂放中见理性,既有怀素的“飞白”之妙,又具张旭的“锥画沙”之力 | 《将进酒草书轴》《临江仙》 |

刘洪兴的书法艺术不仅以笔墨技艺见长,更在传承与创新中彰显当代书法的生命力,他主张“师古而不泥古”,在深入研究传统笔法、结章的基础上,融入个人情感与时代审美,其楷书将唐楷的法度与魏碑的朴拙结合,形成“新楷书”风貌;行书则在继承“二王”书风的基础上,融入明清文人书的写意精神,线条更具张力与韵律感,艺术成就方面,作品曾入选“全国第十一届书法篆刻展”“中国书法兰亭奖”等重要展览,获山东省“泰山文艺奖”书法类一等奖,出版《刘洪兴书法作品集》《楷书技法与创作》等专著,作为书法教育家,他长期在高校担任书法专业导师,培养了一批青年书法家,其“技道双修”的教学理念影响深远,他还积极参与书法公益活动,多次赴基层开展书法讲座与创作,推动书法艺术普及。

FAQs:

问:刘洪兴书法的师承脉络是怎样的?他对传统碑帖的融合有哪些独特之处?

答:刘洪兴幼年从父习书,临习欧阳询、颜真卿唐楷奠定基础;青年时期拜入魏启后先生门下,系统研习魏晋碑帖,尤得“二王”笔法;中年后广泛取法汉隶、北碑,形成“以楷为基、以行为用、以草为情”的综合修养,其独特之处在于“碑帖互融”:用笔上,将碑的方折刚劲与帖的圆转流畅结合,如楷书横画起笔方峻,收笔以帖法的含蓄提按收束;结体上,融碑的雄浑朴拙与帖的灵秀雅逸,如行书在欹侧中求平衡,既有碑的张力,又不失帖的韵致。

问:如何欣赏刘洪兴书法中的“气韵生动”?

答:“气韵生动”是刘洪兴书法的核心审美特质,首先观“笔气”,其线条如锥画沙、屋漏痕,力道内蕴而富有弹性,笔画间的提按顿挫形成节奏感,如行书《赤壁赋》中“之”“乎”等字的牵丝引带,气脉贯通;其次观“墨气”,墨色浓淡枯湿变化丰富,浓处如高山坠石,淡处如轻云出岫,草书《将进酒》中“君不见黄河之水天上来”数句,墨色由浓转淡,笔势由缓至急,情感层层递进;再观“章气”,作品布局疏密有致,虚实相生,楷书册页的行列整齐中见错落,行书长卷的行距疏朗而字距紧凑,整体如行云流水,浑然一体。