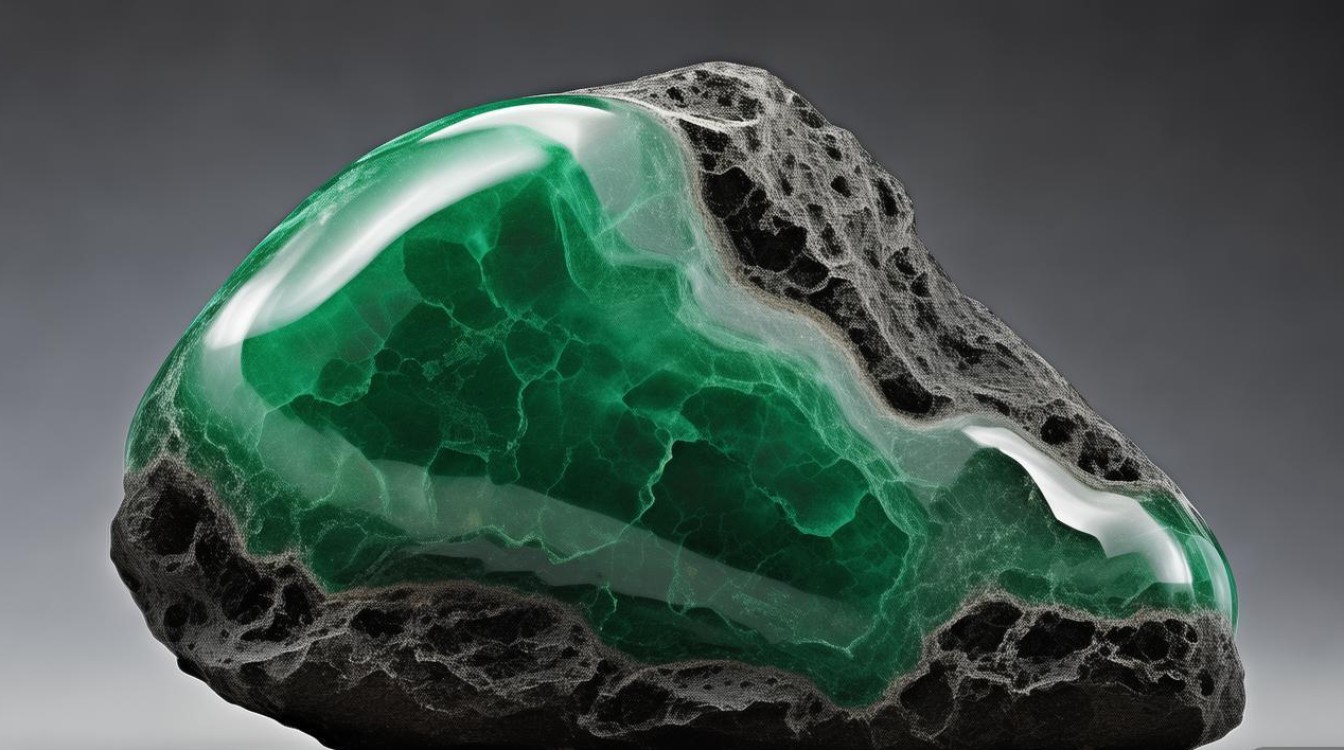

翡翠作为玉石之王,其原石(俗称“翠原石”)的开采与评估一直是珠宝行业的核心环节,在翠原石的众多特征中,“黑癣”是最具争议性的伴生现象之一——它既是判断翡翠品质的重要依据,也是影响价值的关键变量,要真正理解翠原石的价值,必须深入剖析黑癣的成因、特征及其与翡翠质地的关系。

翡翠黑癣的定义与地质成因

黑癣,在翡翠行业中特指原石表面或内部呈现的黑色、灰黑色斑块、条带或斑点状物质,从地质学角度看,黑癣的形成与翡翠的成矿环境密切相关,翡翠主要由硬玉矿物组成,其形成需要高温高压的地质条件,而黑癣则是翡翠形成过程中或后期热液交代作用的“副产品”,具体而言,黑癣的主要成分包括铬铁矿、磁铁矿、绿泥石、角闪石等暗色矿物,这些矿物在翡翠形成初期以包裹体形式存在,后期因地质活动(如热液侵入、构造运动)发生交代作用,部分硬玉矿物被暗色矿物替代,最终形成可见的黑癣。

值得注意的是,黑癣的“活性”与翡翠的化色能力直接相关,若黑癣中的铬元素未被完全固定,而是在后期扩散至周围硬玉颗粒中,可能促使形成绿色(即“癣下生绿”);反之,若铬元素已稳定,则黑癣仅作为杂质存在,无法转化为绿色。

黑癣的特征与分类:形态、颜色与“活性”判断

黑癣的外观千变万化,根据形态、颜色及与翡翠质地的关系,可细分为多种类型,不同类型的黑癣对翡翠价值的影响差异显著,以下通过表格详细说明常见黑癣类型及其特征:

| 分类依据 | 类型 | 形态特征 | 对翡翠价值的影响 | 常见出现位置 |

|---|---|---|---|---|

| 形态 | 点癣 | 呈点状、星点状分布,孤立或密集,面积通常小于0.5cm² | 若点癣稀疏且周围有绿色“化色”迹象,可能提升价值;密集分布则影响美观,降低价值 | 多出现在肉质细腻处,如冰种翡翠 |

| 丝癣 | 呈细丝状、脉状延伸,颜色深浅不一,部分会贯穿原石 | 贯穿性的丝癣破坏翡翠结构,价值大降;若丝癣短小且未贯穿,可能被巧雕利用 | 多沿裂隙或石纹分布 | |

| 片癣 | 呈片状、块状,面积较大(大于1cm²),边界清晰或模糊 | 边界清晰、质地坚硬的片癣多为“死癣”,无法化色,严重遮挡绿色;边界模糊的“活癣”可能化色 | 多在原石表面或浅层肉质中 | |

| 颜色 | 黑癣 | 纯黑色,质地坚硬,敲击声沉闷 | 多为“死癣”,无化色可能,降低原石价值 | 各类翡翠原石均有出现 |

| 灰癣 | 灰黑色或深灰色,质地相对较软,部分可见颗粒感 | 若周围有绿色反应,可能转化为“灰绿”,价值中等;无反应则视为杂质 | 多出现在种水较差的翡翠中 | |

| 活性 | 活癣(化色癣) | 边界模糊,与周围肉质过渡自然,颜色由深至浅渐变,指甲可轻微划动 | 可能化色形成绿色,是“赌石”中的优质特征,若化色好可大幅提升价值 | 多在种水较好的翡翠内部 |

| 死癣(僵化癣) | 边界清晰,质地坚硬如石,颜色均一,与周围肉质界限分明 | 无法化色,仅作为杂质存在,雕刻时需剔除,降低原石利用率 | 多在原石表面或裂隙附近 |

黑癣对翠原石价值的影响:从“瑕疵”到“特色”的转化

黑癣对翠原石价值的影响并非单一负面,而是取决于其“活性”、分布位置及与翡翠绿色的关联性,具体可从三个维度分析:

对颜色的影响:“癣下生绿”与“绿随癣走”

翡翠的价值核心在于颜色,而黑癣与绿色的关系是评估关键,若黑癣为“活癣”(含活性铬元素),在后期地质作用下,铬元素可能扩散至周围硬玉颗粒中,形成“癣下生绿”的现象——即黑癣周围出现绿色团块或条带,这种绿色往往鲜艳且浓郁,是高价值翡翠的特征之一,莫西沙场口的翡翠原石常出现“黑癣夹绿”的情况,若黑癣周围绿色分布均匀、浓度高,可形成“墨翠+绿”的独特双色翡翠,价值远超单一颜色翡翠。

反之,“死癣”不仅无法化色,还会遮挡翡翠的绿色,导致局部颜色变暗或消失,尤其是片状死癣,若位于原石表面,雕刻时需大面积剔除,损耗大量肉质;若位于内部,则可能影响整体美观,降低成品价值。

对种水的影响:结构松散的“信号”

黑癣的存在往往反映翡翠的内部结构,若黑癣密集、颗粒粗大,通常说明翡翠在形成过程中矿物结晶不充分,结构相对松散,种水较差(如豆种、糯种),部分铁龙生翡翠原石伴有大量黑癣,其质地疏松,透明度低,价值较低,但若黑癣稀疏、与肉质融合自然,且周围种水较好(如冰种、玻璃种),则可能是“活癣”的表现,化色后种水更佳,价值提升。

对加工与利用的影响:巧雕的“素材”与剔除的“损耗”

在翡翠加工中,黑癣的处理方式直接影响成品价值,对于“活癣”或形态独特的黑癣,工匠可通过巧雕将其转化为图案的一部分,例如将片状黑癣雕成山石、树木,将点癣雕成动物的眼睛或斑点,这种“化瑕为瑜”的处理不仅不降低价值,反而可能提升艺术性,清代宫廷翡翠中常有“黑绿巧雕”作品,利用黑癣与绿色的对比形成独特意境,成为收藏珍品。

但对于“死癣”或分布范围大的黑癣,加工时需彻底剔除,导致原石利用率降低,一块重10公斤的翡翠原石,若黑癣占比30%,剔除后仅剩7公斤可用料,且剩余肉质可能存在裂隙,成品价值大打折扣。

翡翠原石中黑癣的鉴别方法:从“皮壳”到“肉质”的全面判断

在赌石实践中,准确鉴别黑癣的类型(活癣/死癣)是评估价值的核心,以下为常用鉴别方法:

观察皮壳特征

翡翠原石的皮壳(风化层)是判断黑癣活性的第一窗口,若黑癣出现在皮壳上,需观察其颜色、硬度及与皮壳的结合情况:活癣的皮壳颜色较浅(灰白、浅灰),质地较软,指甲可划动,且与周围皮壳过渡自然;死癣的皮壳颜色深黑,质地坚硬如铁,敲击时发出“当当”声,与皮壳界限分明,莫西沙场口的“脱沙皮”原石,若黑癣处沙粒脱落、肉质发灰,多为活癣;若沙粒紧实、发黑,则为死癣。

打灯观察:透光性与反应

强光手电筒是鉴别黑癣的“利器”,将手电筒垂直照射黑癣处,观察透光性及周围颜色反应:活癣的透光性较好,周围可见绿色或淡黄色光晕,说明铬元素已开始扩散;死癣的透光性差,完全不透光,周围无颜色反应,甚至可能出现“黑点吃绿”的现象(即黑癣将绿色“吸收”),木那场口的“白岩沙”原石,打灯时若黑癣周围泛绿光,化色概率极高;若黑癣处全黑无光,则多为死癣。

刀刮与水泡测试

对于中小型原石,可用小刀轻刮黑癣表面:活癣质地较软,易刮下粉末,刮后颜色变浅;死癣质地坚硬,无法刮动,刮后颜色不变,将黑癣处浸入水中,活癣因结构松散,易吸水变暗;死癣则不吸水,颜色保持深黑。

黑癣的利用与市场趋势:从“赌石”到“设计”的价值延伸

随着翡翠市场的成熟,黑癣的价值认知正在从“瑕疵”向“特色”转变,高端翡翠中“活癣化绿”的原石仍是赌石市场的宠儿,尤其是木那、莫西沙、会卡等老场口的带癣原石,因其化色潜力大,常拍出高价,2023年香港苏富比拍卖会上,一块莫西沙场口的“黑癣化绿”翡翠原石,重3.2公斤,以6800万港元成交,创当年原石拍卖纪录。

设计师开始注重黑癣的“独特性”,将其作为翡翠作品的“灵魂”,利用黑癣的天然形态创作“水墨山水”题材的翡翠摆件,或通过镶嵌工艺将黑癣与钻石、彩宝结合,形成“黑绿对比”的时尚风格,这种设计不仅弱化了黑癣的“瑕疵”属性,反而赋予了翡翠文化内涵与艺术价值,受到年轻消费者的青睐。

相关问答FAQs

Q1:翡翠原石上的黑癣一定影响价值吗?

A:不一定,黑癣对价值的影响取决于其“活性”与分布,若为“活癣”(边界模糊、周围有绿色反应),可能化色形成优质绿色,提升价值;若为“死癣”(质地坚硬、无化色迹象),则会降低价值,若黑癣形态独特,可通过巧雕转化为设计亮点,反而增加艺术价值,一块带有“丝癣”的冰种翡翠,若丝癣周围化色均匀,可雕成“飘绿”手镯,价值远高于无癣的普通冰种翡翠。

Q2:如何通过黑癣判断翡翠原石的种水?

A:黑癣的分布与密度可间接反映翡翠种水,黑癣稀疏、颗粒细腻且与肉质融合自然,说明翡翠结构紧密,种水较好(如冰种、玻璃种);若黑癣密集、粗大,或呈“苍蝇翅”状(硬玉解理面闪光),则反映翡翠结构松散,种水较差(如豆种、糯种),但需结合其他特征综合判断,莫西沙场口的“脱沙皮”原石,即使带有少量黑癣,若肉质细腻、透光性好,种水仍可达冰种以上。