赵铁信是当代中国书法艺术领域的重要代表人物,其书法作品以深厚的传统底蕴、鲜明的时代个性与严谨的法度传承,在书坛独树一帜,作为中国书法家协会会员、中国楹联学会副会长,他数十年来深耕书法艺术,楷、行、隶、篆诸体皆能,尤以楷书、行书见长,作品多次入选全国书法大展并被国家博物馆、军事博物馆等机构收藏,同时致力于书法教育与普及,对当代书法发展产生了深远影响。

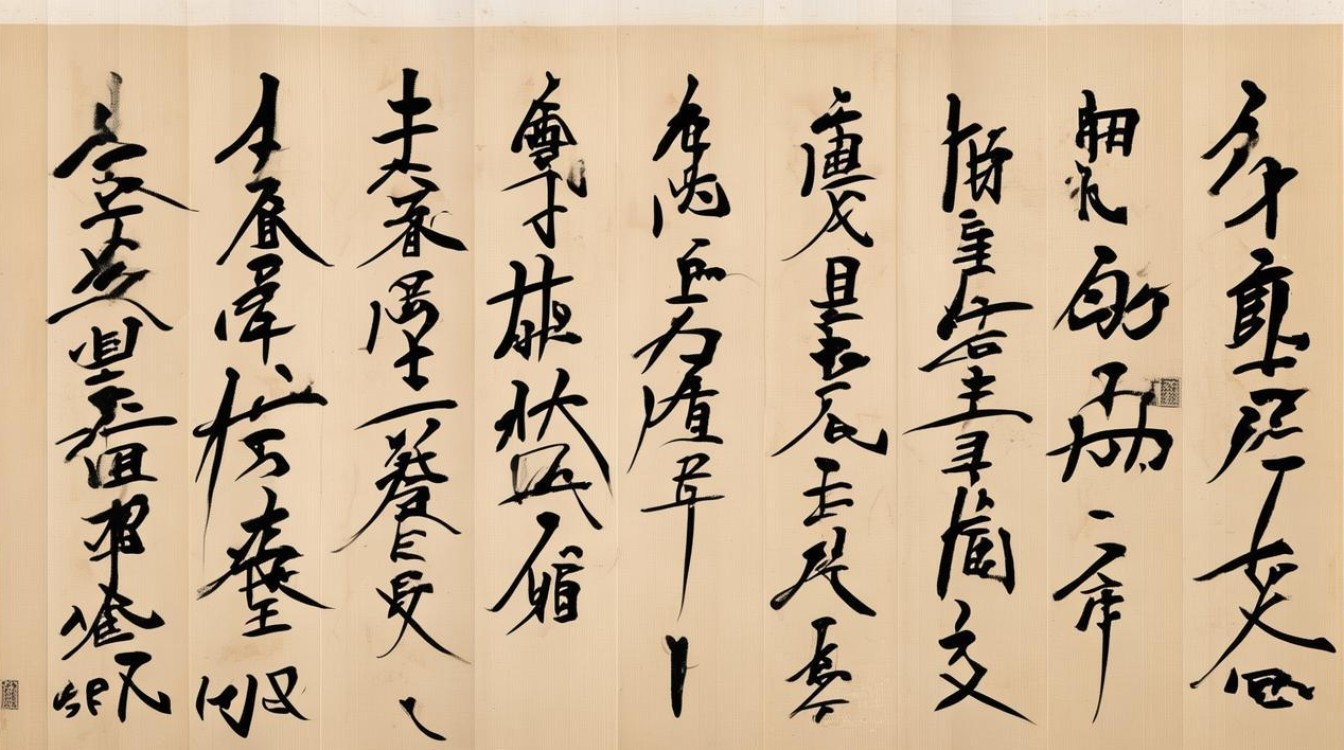

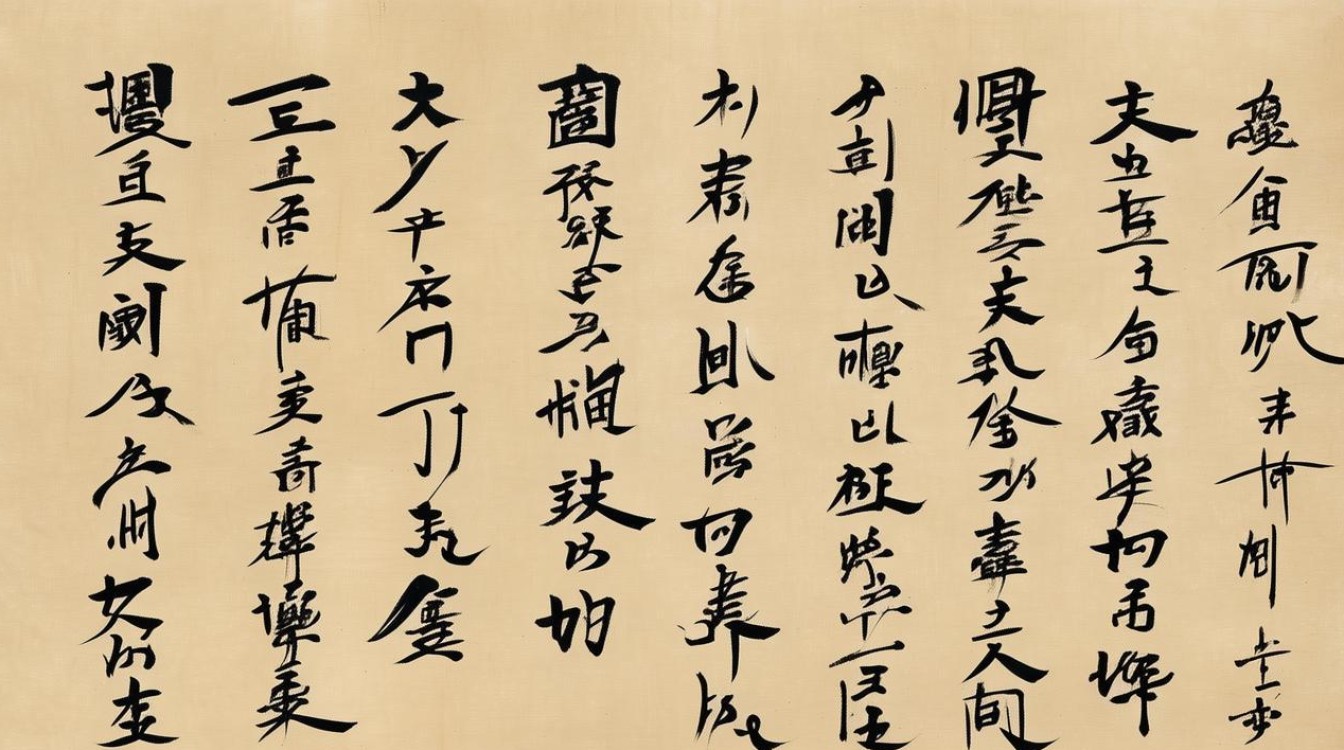

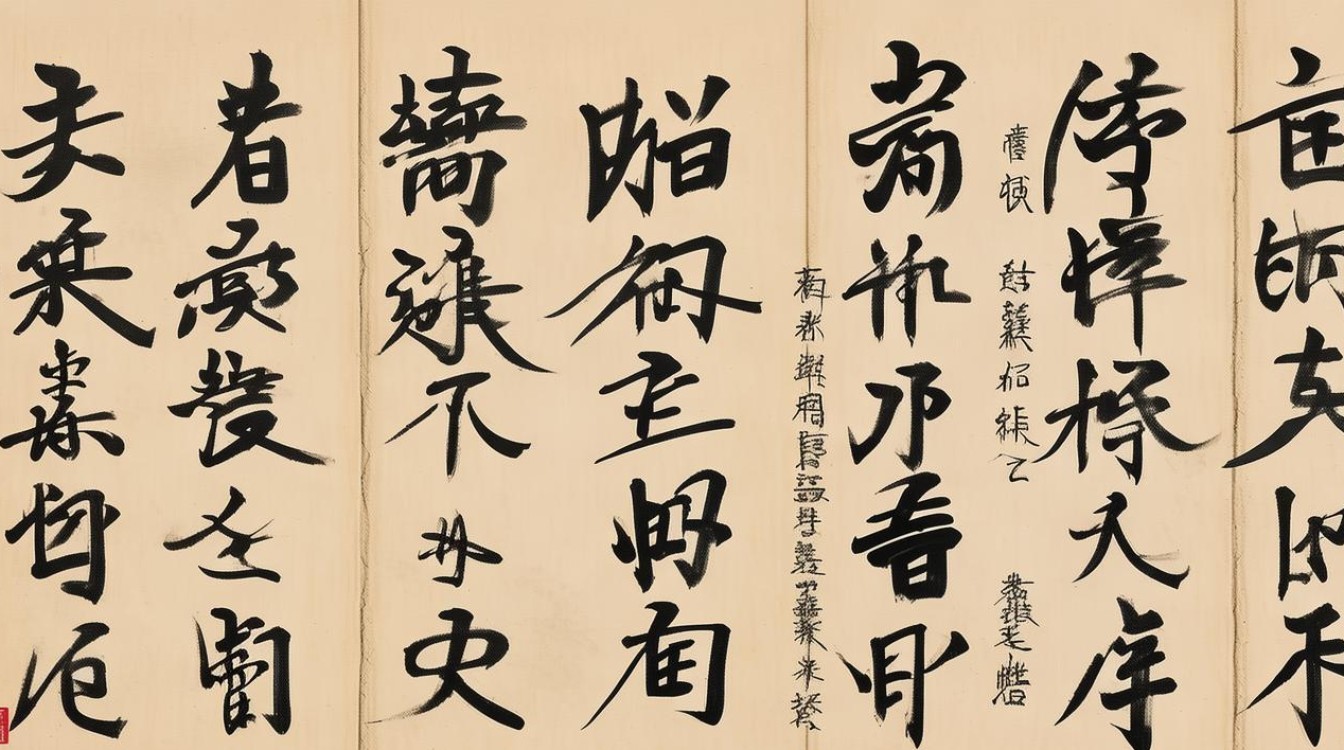

赵铁信的书法艺术历程,可清晰划分为三个风格演变阶段,每个阶段都体现了他对传统的继承与创新的探索,早期(20世纪70-90年代),他处于传统浸淫期,师法晋唐楷书,尤其专注于欧阳询《九成宫醴泉铭》与柳公权《玄秘塔碑》的临摹,笔法以方笔为主,结构严谨端正,追求“端庄杂流丽,刚健含婀娜”的初唐气象,这一时期的代表作《楷书千字文》《临颜勤礼碑》,充分展现了他对楷书法度的扎实掌握,中期(20世纪90年代-2010年),他进入碑帖融合期,在楷书基础上融入魏碑《张猛龙碑》的雄浑与行书《兰亭序》的灵动,笔法上开始尝试方圆并用,楷书刚柔并济,行书笔势连贯且注重墨色浓淡变化,代表作《行书赤壁赋》《楷书心经》,既保留了传统的筋骨,又增添了书写的节奏感,晚期(2010年至今),其书法风格趋于成熟,形成“雄健中见灵动,端庄中寓巧思”的个人面貌,楷书结字打破单一的中宫收紧,通过疏密对比、欹正相生增强视觉张力,行章法则讲究虚实相生,行气贯通,代表作《行书滕王阁序》《楷书正气歌》,被誉为“传统笔墨与现代审美的完美结合”。

在技法层面,赵铁信的书法以“守正创新”为核心,展现出对笔墨语言的精妙把控,用笔上,他深谙“屋漏痕”“锥画沙”的笔法要义,提按顿挫分明而不过分张扬,线条刚劲中含韧性,如楷书横画起笔藏锋而收笔顿挫,形成“铁画银钩”的质感;行书使转流畅,牵丝自然,既有“二王”的雅逸,又具碑学的雄浑,结字上,他主张“计白当黑”,楷书中宫收紧而笔画舒展,形成“密者不犯,疏者不离”的平衡;行书则打破常规结构,通过大小错落、欹正相生增强节奏感,如“之”“也”等字随势生形,避免雷同,墨法上,他善用浓淡干湿,楷书以浓墨显端庄,行书间以枯笔求变化,使作品层次丰富而气韵贯通,尤其在长卷作品中,墨色的自然过渡营造出“润含春雨,干裂秋风”的艺术效果。

赵铁信的艺术理念始终秉持“传统为根,时代为魂”,他认为书法不仅是笔墨技巧的展现,更是文化精神的载体,因此在创作中,他既注重对传统经典的深度挖掘,又强调笔墨语言的当代转化,他曾言:“书法之妙,妙在法度与性情的统一,既要守住规矩的‘边界’,也要突破思维的‘定势’。”这种理念体现在他的作品中:既有《九成宫》的法度森严,又有《兰亭序》的性情流露;既有汉碑的雄浑大气,又有宋人尚意的灵动洒脱,他将儒家“中庸”思想融入书法创作,追求“不激不厉,而风规自远”的审美境界,使作品既有传统的厚重感,又不失时代的鲜活气息。

除创作外,赵铁信积极投身书法教育与公益事业,推动书法艺术的普及与发展,他曾任解放军书法创作院副院长,多次组织军队书法家深入基层开展“文化拥军”活动,为官兵讲授书法知识;担任中国楹联学会副会长期间,推动楹联书法与传统文化结合,主编《当代楹联书法精品集》等书籍,为楹联书法的传承作出贡献,他还通过书法讲座、公益培训等形式,培养了大量书法爱好者,尤其注重青少年书法教育,认为“书法教育是传承文化基因的重要途径”,曾在全国多地中小学开设书法课堂,编写青少年书法教材,让更多青少年感受书法艺术的魅力。

相关问答FAQs

Q1:赵铁信书法的核心理念是什么?

A1:赵铁信书法的核心理念是“传统为根,时代为魂”,他强调书法创作需在继承传统法度(如晋唐楷书的严谨、魏碑的雄浑、行书的灵动)的基础上,融入当代审美与个人性情,追求“法度与性情的统一”,他认为书法不仅是技艺的展现,更是文化精神的载体,既要守住传统的“边界”,又要突破思维的“定势”,使作品既有古意又有新声,体现时代精神。

Q2:初学者学习赵铁信书法风格应从何入手?

A2:初学者可分三步入手:首先从楷书筑基,临摹其早期楷书作品如《楷书千字文》《临颜勤礼碑》,重点掌握其方笔起收、中宫收紧的结字特点与严谨的笔法;其次过渡到行书,学习其《行书赤壁赋》中的笔势连贯与墨色变化,体会“碑帖融合”的韵味;同时需辅以传统碑帖临摹,如欧阳询《九成宫》、王羲之《兰亭序》,打好传统基础后,再融入赵铁信“雄健中见灵动”的个人风格,逐步形成自己的笔墨语言。