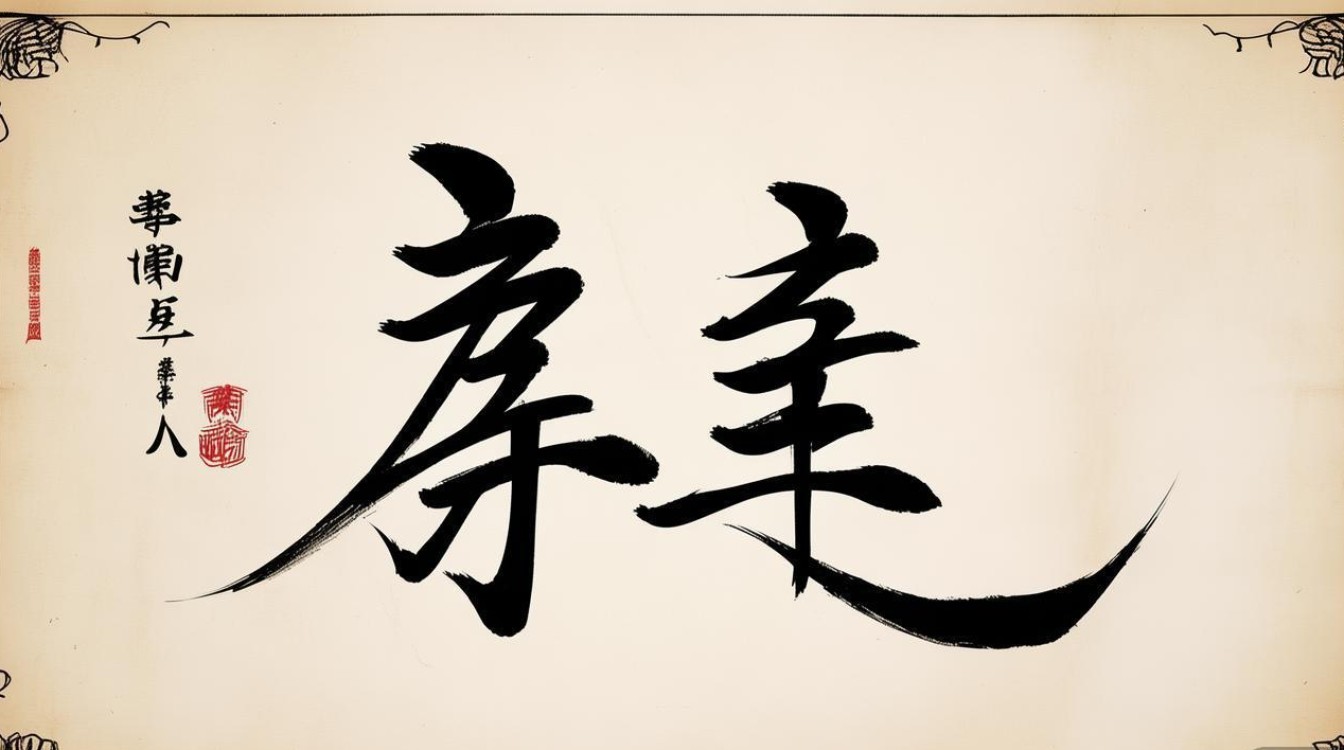

“寿”字作为中华文化中象征长寿、吉祥的核心符号,其书法艺术历经数千年演变,而草书“寿”字更是将实用性与审美性熔于一炉,以极简的笔墨承载极丰的文化意蕴,从甲骨文的象形描摹到草书的抽象挥洒,“寿”字的书写始终围绕“生命绵长”的核心内涵,在笔墨的疾徐、断连、枯润间,传递出中国人对自然的敬畏与对生命的礼赞。

草书“寿”字的艺术魅力,首先在于其“形简意丰”的符号化表达,相较于楷书的端庄、隶书的古朴,草书“寿”字突破了汉字“横平竖直”的结构束缚,通过笔画的简省、连笔与变形,将原本复杂的字形凝练为流动的线条,以汉代张芝的“一笔书”为滥觞,唐代怀素、张旭将草书“寿”字的动态美推向极致——怀素《自叙帖》中的“寿”字,以瘦劲圆转的线条如“飞鸟出林、惊蛇入草”,上部“三”横化为连绵的波折,下部“寸”的竖钩以弧线承接,点画如暗流涌动,看似随意却暗含法度;张旭则通过笔画的顿挫提按,让“寿”字呈现出“雄浑恣肆”的气势,粗重的笔触如磐石,轻盈的游丝似云烟,在对比中凸显生命的张力,至明代,王铎、傅山将草书“寿”字的“抒情性”推向新高度,他们强调“宁拙毋巧、宁丑毋媚”,通过墨色的浓淡干湿(如“涨墨”“飞白”)与结构的欹侧险绝,让“寿”字不再是静态的符号,而是充满生命律动的“心电图”。

书写草书“寿”字,需把握“连断相生、疾涩互济”的核心技法,其笔画处理可概括为“三简三连”:简横画(“三”横以曲线代之,避免平行)、简竖画(“丨”以弧线带出,增强流动性)、简点画(“寸”点融入横画,不孤立存在);连上下(上部“三”与下部“寸”以牵丝呼应,气脉贯通)、连内外(笔画间的留白通过笔势连接,形成“计白当黑”之妙)、连虚实(实笔处如“骨”,虚笔处如“气”,虚实相生方显灵动),具体书写时,起笔需“逆入平出”,如“寿”字上部的第一横,以逆锋藏笔起势,再中锋行笔,形成“蚕头燕尾”的含蓄之美;行笔则需“屋漏痕”,如中部竖画,似雨水沿壁蜿蜒,自然带出转折处的圆劲;收笔则“无往不收”,如“寸”点的挑出,需顿后轻快出锋,如“锥画沙”般利落,墨色运用上,可借鉴“五墨法”——浓墨显精神,淡墨生韵致,焦墨求苍劲,湿墨润血脉,渴墨留飞白,通过墨色的层次变化,让“寿”字如“老树枯藤,新枝嫩芽”,兼具岁月的厚重与生命的鲜活。

经典草书“寿”字作品中,清代傅山的《寿字轴》堪称典范,此作以“乱石铺街”的笔法,将“寿”字的左部“耑”化为连绵的草书符号,右部“寸”则以险绝的斜势打破平衡,整体字形如“险峰挂松”,既见碑学的雄强,又含帖学的流动,傅山在题跋中写道“宁拙毋巧,宁丑毋媚”,这种“丑拙”之美,恰是草书“寿”字超越形式的精神内核——它不追求工整的“长寿”表象,而以笔墨的“不完美”诠释生命的“不竭活力”,正如老子所言“大巧若拙”,真正的“寿”,不在形体的长久,而在精神的生生不息。

在传统语境中,草书“寿”字不仅是艺术创作,更是“祈福禳灾”的文化符号,春节时,人们以红纸书写草书“寿”字倒贴于门楣,取“福寿倒(到)来”之意;寿宴上,草书“寿”字作为核心装饰,其流动的线条象征“寿如流水绵长”;园林建筑中,砖雕、木刻的草书“寿”字与松、鹤、桃等意象组合,形成“寿比南山不老松”的视觉隐喻,这种将书法艺术与民俗信仰深度融合的实践,让草书“寿”字成为连接个体生命与宇宙自然的“精神图腾”,承载着中国人“天人合一”的生命哲学。

常见问题解答

问:草书“寿”字与楷书“寿”字在结构上有何本质区别?

答:本质区别在于“从具象到抽象”的符号化转变,楷书“寿”字遵循“象形”遗风,结构严谨,笔画分明(如“三”横平行等距,“寸”点独立),强调“识读性”;草书“寿”字则突破象形束缚,通过笔画简省(如“三”横连为曲线)、结构变形(如左紧右松、上密下疏)和笔势连绵(牵丝映带),将字形转化为“抽象线条”,弱化识读功能,强化抒情性与动态美,本质是“以书载道”,通过笔墨传递生命活力而非字形本身。

问:初学者练习草书“寿”字需要注意哪些常见问题?

答:一是“忌浮滑”,草书虽讲求流畅,但需以“笔笔有来历”为基础,避免因追求速度而笔法失控,应先从“永字八法”入手,掌握中锋、提按等基本功;二是“忌结构松散”,草书“寿”字的“连笔”需以“气脉贯通”为前提,笔画间虽牵丝相连,但每个单字结构仍需紧凑,可通过“先楷后草”的过渡,熟悉楷书结构再求草书变化;三是“忌墨法单一”,初学者易忽略墨色变化,应尝试“浓淡干湿”的结合,如起笔用浓墨显精神,行笔中段用淡墨润韵,收笔处用渴墨留飞白,避免“一团黑”的板滞。