刘玉民是中国当代书法艺术领域的重要代表人物之一,其书法作品以深厚的传统底蕴、鲜明的个人风格和浓郁的时代气息,在国内外书法界享有盛誉,他数十年来深耕传统、锐意创新,将碑学的雄强与帖学的灵动巧妙融合,形成了独具“刘氏气象”的书法语言,不仅展现了中国书法的艺术魅力,更在传承与创新中为当代书法发展注入了新的活力。

生平与艺术道路:深耕传统,厚积薄发

刘玉民出生于20世纪50年代,自幼生长于文化底蕴深厚的齐鲁大地,受家庭熏陶,少年时期便开始临习书法,初学唐楷,以欧阳询《九成宫醴泉铭》、颜真卿《多宝塔碑》为根基,打下了坚实的笔法与结构基础;青年时期,他转攻魏碑,沉浸于《张猛龙碑》《龙门二十品》等经典,于方笔峻利、结构开张中体悟碑学的雄浑气魄,笔力渐趋遒劲;中年以后,他回归帖学,潜心研习王羲之《兰亭序》、苏轼《黄州寒食诗》、米芾《蜀素帖》等行草经典,尤其对米芾“刷字”的率性与节奏深有心得,开始尝试将碑的骨力与帖的韵致融合,逐步形成个人风貌。

在艺术道路上,刘玉民秉持“师古而不泥古”的理念,既注重对传统的深度挖掘,强调“临帖是根基,悟道是关键”,又主张“笔墨当随时代”,从当代生活中汲取灵感,他曾遍访名山大川,观察自然万物之态,将山水画的构图意识、音乐的节奏韵律融入书法创作,使作品既有传统的笔墨精神,又具当代的审美意趣,其书法生涯不仅以创作为重,更致力于书法教育与传播,曾任某省书法家协会副主席、多所高校客座教授,通过讲座、展览、授课等形式,培养了一批中青年书法家,为书法艺术的传承与发展作出了重要贡献。

书法风格解析:碑帖融合,气象万千

刘玉民的书法艺术以行书、草书见长,兼擅楷书、隶书,风格雄健而不失灵动,古朴而富有新意,其核心特质可概括为“碑帖融合,刚柔并济”,具体体现在用笔、结体、章法、墨法四个维度。

(一)用笔:提按分明,方圆兼备

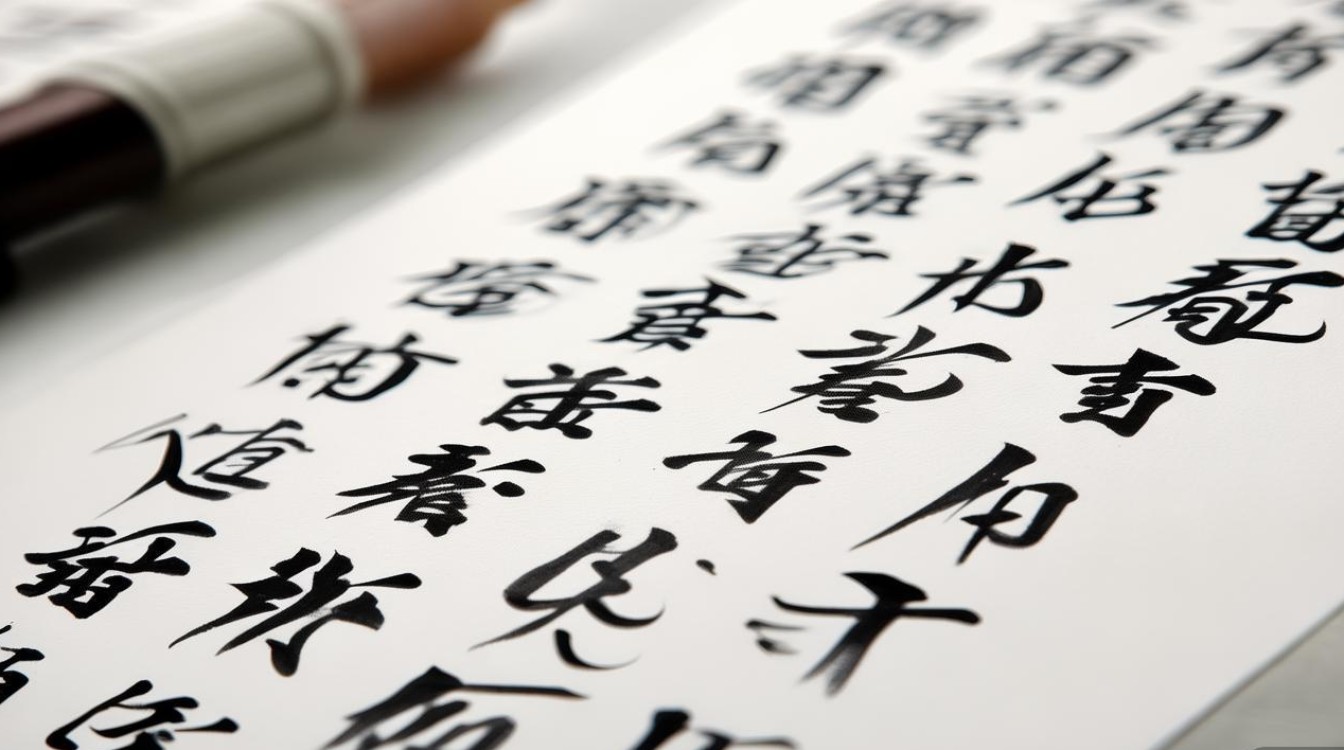

用笔是书法的根基,刘玉民深谙此道,其用笔既见碑学的斩钉截铁,又具帖学的轻盈流转,他注重中锋与侧锋的灵活运用,以中锋立骨,确保线条的浑厚与力量;以侧锋取势,增加笔画的灵动与变化,其行书作品中,“点”如坠石,力透纸背,既含魏碑的峻利,又带帖学的圆润;“横”似勒马,藏头护尾,起笔处或方或圆,收笔处或顿或收,提按之间节奏分明;“竖”若立柱,或悬针或垂露,挺拔有力,如松柏之姿,在转折处,他常用“折钗股”之法,方中带圆,圆中寓方,既避免生硬板滞,又显得刚劲有力,展现了高超的笔控能力。

(二)结体:奇正相生,险中求稳

结体是书法的骨架,刘玉民的结体在传统法度基础上寻求突破,呈现出“奇正相生,险中求稳”的特点,他既尊重楷书的结构规律,强调“平正安稳”,又善于打破常规,通过字形的长短、大小、疏密、欹正对比,营造出丰富的视觉张力,其行书作品中,常将字形横向取势,显得开张大气;或通过“左紧右松”“上密下疏”的布局,形成动态平衡;有时将笔画夸张伸展,如长撇大捺,如大鹏展翅,极具视觉冲击力,却又能在险绝中回归平稳,于不平衡中求得和谐,体现了“既知平正,务追险绝;既能险绝,复归平正”的艺术境界。

(三)章法:行气贯通,虚实相生

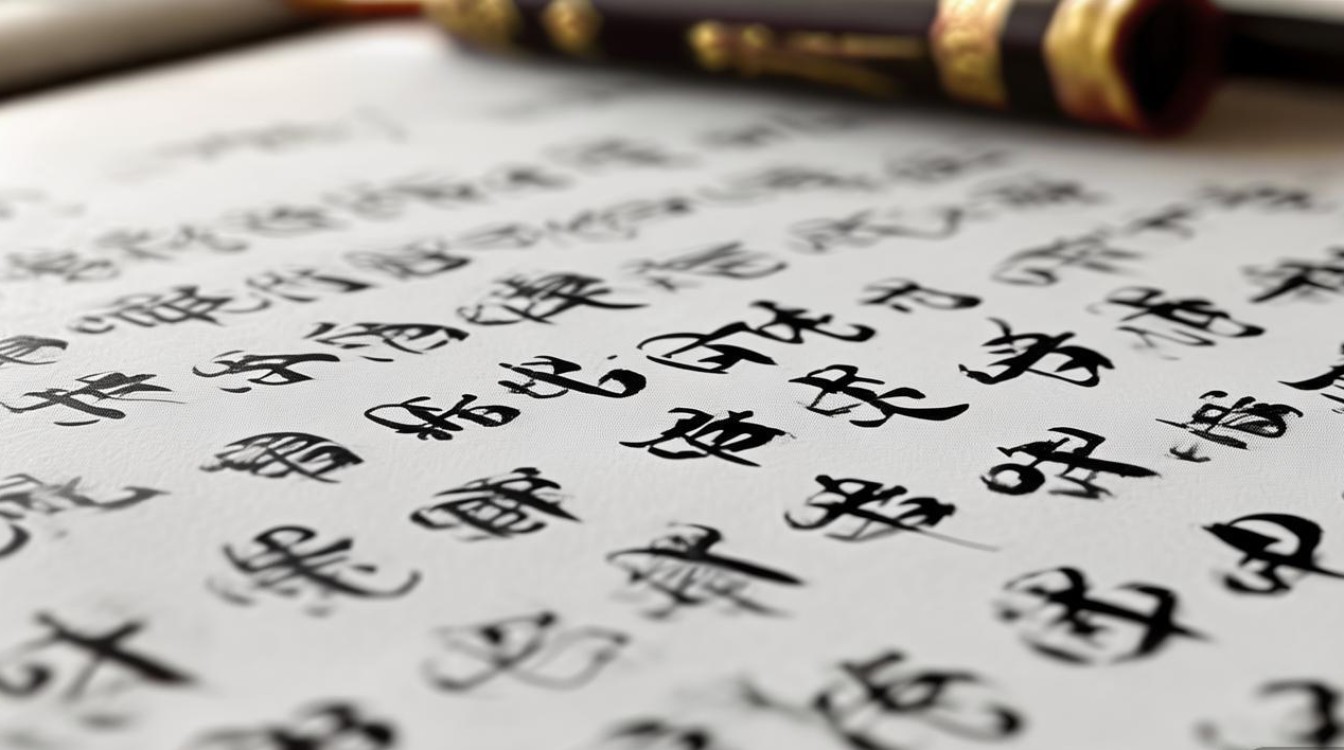

章法是书法的灵魂,刘玉民的章法布局注重整体气韵的连贯,追求“虚实相生,疏密有致”的艺术效果,他受米芾“大字促令小,小字展令大”的启发,在作品中通过字与字、行与行的呼应顾盼,形成“行云流水”般的节奏感,其行草作品中,字与字之间或连绵不断,牵丝引带;或断开独立,笔断意连,如“蝉翼相连,剑脊相断”;行与行之间,或疏可走马,或密不透风,通过疏密对比增强空间层次感,尤其值得一提的是,他常将山水画的“计白当黑”理念融入章法,注重留白的运用,使空白处成为画面的一部分,营造出“无画处皆成妙境”的意境,让作品既有笔墨的实,更有空间的虚,虚实结合,韵味无穷。

(四)墨法:浓淡枯湿,燥润相生

墨法是书法的点睛之笔,刘玉民的墨法运用丰富多变,讲究“浓淡枯湿,燥润相生”,他根据书体和情感表达的需要,灵活调控墨色的变化:在楷书和行书作品中,多用浓墨,显得庄重沉稳;在草书作品中,则常以浓淡墨交替出现,如“润含春雨,干裂秋风”,墨色由浓转淡的自然过渡,形成丰富的层次感;有时以枯笔飞白,增强线条的质感与苍劲感,如“万岁枯藤”,老辣而富有张力,墨法的灵活运用,不仅增强了作品的表现力,更让笔墨有了情感的温度,使观者能从墨色变化中感受到创作者的情绪起伏。

代表作品赏析:形神兼备,意境深远

刘玉民的书法作品题材广泛,内容多为经典诗文、自作诗词等,既有对传统文化的致敬,也有对时代精神的抒发,以下几件作品是其艺术风格的集中体现:

(一)《赤壁赋》行书长卷

此作取法苏轼《黄州寒食诗》,融入米芾的率性,用笔圆劲而富于变化,结体扁阔而气度雍容,全卷以行书为主,间以草书,笔势连绵不绝,如“行云流水”,字形大小错落,墨色由浓转淡,仿佛再现了苏轼笔下“清风徐来,水波不兴”的旷达意境,尤其“惟江上之清风,与山间之明月”等句,笔力遒劲,气脉贯通,既见苏轼的丰腴沉着,又具刘玉民个人的雄健风格,堪称“文人书法”的典范。

(二)《将进酒》草书巨幅

此作以张旭、怀素的狂草为基,融入魏碑的笔力,气势磅礴,豪情万丈,全篇一气呵成,笔势如“惊蛇入草,飞鸟出林”,字形大小悬殊,线条粗细对比强烈,墨色浓枯交替,尤其是“君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回”等句,长线条一泻千里,展现了李白诗中的豪情与创作者的激情,极具视觉冲击力和情感感染力。

(三)《心经》楷书册页

此作回归唐楷风范,以欧阳询为骨,颜真卿为韵,笔笔中锋,结体端庄,笔画之间间距匀称,透出宁静致远的禅意,全篇用笔精细,一丝不苟,却无呆板之气,于平正中见灵动,于严谨中含韵律,展现了刘玉民深厚的楷书功底和“字外求字”的文化修养。

艺术影响与传承:守正创新,引领风尚

刘玉民的书法艺术不仅在创作上成就斐然,更在传承与创新中发挥了重要作用,他提出“笔墨当随时代,传统贵在创新”的理念,主张书法创作既要扎根传统,又要反映当代生活,体现时代精神,他的作品多次参加全国书法展、国际书法交流展,并荣获多项大奖,被中国美术馆、国家博物馆等机构收藏,成为当代书法的经典之作。

在书法教育方面,刘玉民强调“技道并重”,认为书法不仅是笔墨技巧的展现,更是文化修养和人格精神的体现,他通过授课、著述等方式,将自己的创作经验归纳为“临帖三境界:形似、神似、遗貌取神”,鼓励学生在学习传统的基础上,形成个人风格,其培养的学生中,有多人已成为当代书法界的中坚力量,为书法艺术的传承与发展注入了新鲜血液。

刘玉民还积极推动书法的国际传播,多次赴海外举办展览、讲学,让世界通过书法这一艺术形式了解中国文化,他的作品以独特的艺术魅力和深厚的文化内涵,赢得了国际艺术界的高度评价,成为中国文化“走出去”的重要使者。

刘玉民书法艺术分期及特点

| 时期 | 时间跨度 | 风格特点 | 代表作品 | 艺术追求 |

|---|---|---|---|---|

| 早期 | 1970-1980s | 以唐楷为基,笔法严谨,结体端正 | 《九成宫醴泉铭》临本 | 打下坚实的基本功 |

| 中期 | 1990-2000s | 碑帖融合,笔力雄健,初具个人面目 | 《魏碑楹联集》 | 融合碑帖,寻求风格突破 |

| 晚期 | 2010s至今 | 行草为主,率性自然,气韵生动 | 《赤壁赋》《将进酒》 | 传承创新,彰显时代精神 |

刘玉民的书法艺术,是传统与当代的完美交融,是技法与心性的统一,他以毕生精力深耕传统,从唐楷的端庄、魏碑的雄强到帖学的灵动,博采众长,融会贯通;他以开放姿态拥抱时代,将山水画的构图、音乐的韵律、生活的感悟融入创作,形成了独具特色的“刘氏气象”,其作品不仅展现了高超的笔墨技巧,更传递了中国文化的精神内核——雄健、灵动、包容、创新,在书法界日益浮躁的当下,刘玉民的艺术实践为当代书法如何守正创新提供了宝贵经验,其“笔墨随时代,风骨铸精神”的创作理念,将继续影响一代又一代的书法爱好者,推动中国书法艺术在新时代的传承与发展。

FAQs

刘玉民书法的形成受到了哪些古代书家的影响?

解答:刘玉民书法的形成是博采众长的结果,主要受到三类古代书家的影响:一是唐楷大家,如欧阳询、颜真卿、柳公权,其早期通过临习唐楷奠定了笔法与结体的基本功,尤其颜真卿的雄浑与柳公权的劲健,为其后续碑帖融合提供了笔力支撑;二是魏碑名家,如《张猛龙碑》的峻利、《龙门二十品》的雄强,中年时期他对魏碑的深入研习,让作品增添了金石气和力量感;三是宋元帖学大家,尤其是苏轼的丰腴沉着、米芾的率性跳脱,他在回归帖学后,从苏轼的“尚意”中汲取气韵,从米芾的“刷字”中学习节奏,最终形成了既有碑骨又有帖韵的独特风格。

初学者如何从刘玉民的书法中汲取营养?

解答:初学者学习刘玉民书法,可分三步走:第一步,先临摹其楷书作品,如《心经》册页,重点学习其用笔的中锋与提按变化,以及结体的端庄匀称,掌握基本笔法和结构规律;第二步,过渡到行书,如《赤壁赋》长卷,关注其字与字之间的连带关系和行气贯通,体会“行云流水”的节奏感,同时注意墨色的浓淡变化,学习如何通过墨色增强作品层次;第三步,尝试理解其“碑帖融合”的创作理念,在临摹中思考如何将碑的雄强与帖的灵动结合,比如在行书中适当融入魏碑的方笔,增强笔画的力度,但要注意避免生硬,保持整体的流畅性,建议多读刘玉民的艺术论述,理解他对传统的态度和创新理念,将技法学习与文化感悟相结合,才能真正得其精髓。